研究の常識を疑え!R&D発の社内起業に学ぶ「イノベーションを生みだす開発現場」Around Beauty Meetup #13 開催

2022.12.9

美にまつわる社内外のさまざまなイノベーターが集い交流する「Around

Beauty

Meetup」。13回目となる今回は「『イノベーションを新規事業に』キリン発INHOPの事業開発ストーリー」と題して、INHOP株式会社の金子裕司さんをゲストに迎え、イノベーティブな商品開発の秘訣をお話しいただいた。

初めに、fibonaの豊田智規がオープニングスピーチを兼ねて今回の企画趣旨を説明した。ホップという素材や加工技術を活かし、さまざまな方向で生活者に価値を提供するINHOPの活動を挙げ、今回のMeetupについても「興味を持つポイントは人それぞれだと思います。さまざまな角度からインスピレーションを得て今後の業務に活かしていただけたら」と参加者に呼びかけた。

アイスブレイクでは「最近驚いた商品・サービス」を共有した。今話題の人工知能(AI)による画像生成など、最新のデジタル技術に注目する参加者が多くみられた。最新技術と生活者へのアウトプットとの組み合わせの妙という点で、金子さんのプレゼンテーションにも期待が高まる。

ビール業界の常識を逆手に取って誕生した「熟成ホップエキス」

参加者の雰囲気も温まってきたところで、いよいよINHOP金子さんによるゲストプレゼンテーションが始まった。大学院卒業とともに麒麟麦酒株式会社に研究開発職として入社した金子さんは、健康食品関連の研究に10年以上取り組んできた研究者だが、2019年からはホップにフォーカスしたキリンホールディングスと電通のジョイントベンチャー「INHOP」の代表取締役社長として、新しい事業開発に挑戦している。

ホップは、ビールの主要原料としてご存知の方も多いだろう。健康効果が見込まれる植物として紀元前から栽培されており、メディカルハーブ、ヒーリングプラントとも呼ばれ親しまれてきた。ビールの本場・ドイツではホップを使ったさまざまな商品が作られている。

しかし日本では、ビール以外でホップが活用される場は非常に少ない。それは、苦味が強く嗜好性商品の開発が困難なためだった。麒麟麦酒は、ホップを原料とした健康素材を作るべく2000年頃から開発を開始し、研究の過程で熟成に着目した。ホップは熟成すると苦味が減るため、ビール業界では新鮮なホップの苦味を活かすのが常識とされていたが、それを逆手に取り、極端な苦味を抑えた熟成ホップエキスの開発に成功した。

熟成ホップエキスの特徴は、脳腸相関によって効果を発揮することである。エキスに含まれる苦味成分が、小腸にある苦味受容体を刺激し、迷走神経を活性化する。これによって注意力向上など認知機能の改善、また体脂肪低減にも効果を発揮することが研究により確認されている。

麒麟麦酒は熟成ホップエキスを使ったノンアルコールビール「カラダFREE」を2019年に発売し、今でも全国で発売されている。これだけでも大きな成功と言えるが、「ホップの価値はもっと高められるのでは」という考えのもと、ホップに特化した事業体「INHOP」が立ち上げられた。

「ホップの価値はもっと高められる」キリンを飛び出したINHOPの挑戦

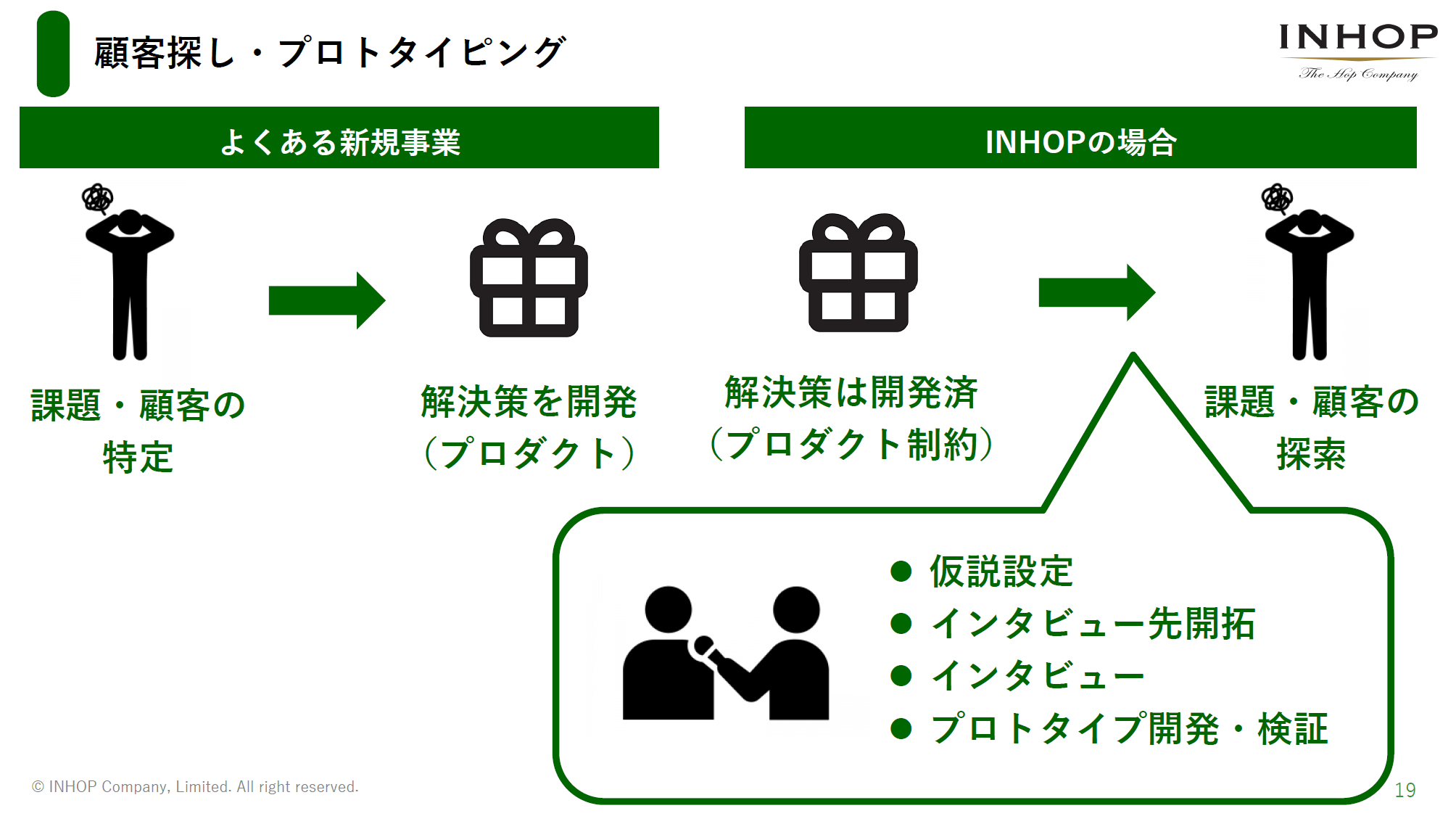

研究畑にいた金子さんが事業体を立ち上げる過程は、決して順風満帆ではなかった。例えば、一般的な新規事業開発のプロセスは、顧客の課題やニーズを特定してから研究や商品開発に取り組むものだが、INHOPは既に熟成ホップエキスという「解決策」が完成している状態からのスタートになる。いわゆるプロダクトアウトな新規事業開発である。実際には、熟成ホップエキス(=解決策)が役立ちそうな課題を抱える顧客を探してくる、という逆行したアプローチは難航を極めた。それでも、仮説に基づいてインタビュー先を開拓し、インタビューをもとにプロトタイプを開発しながら商品開発の糸口を一つ一つ見出していった。その一方でプロトタイプも問題点があれば、また仮説設定に戻り、何度も何度もそのサイクルを回している、とも語った。

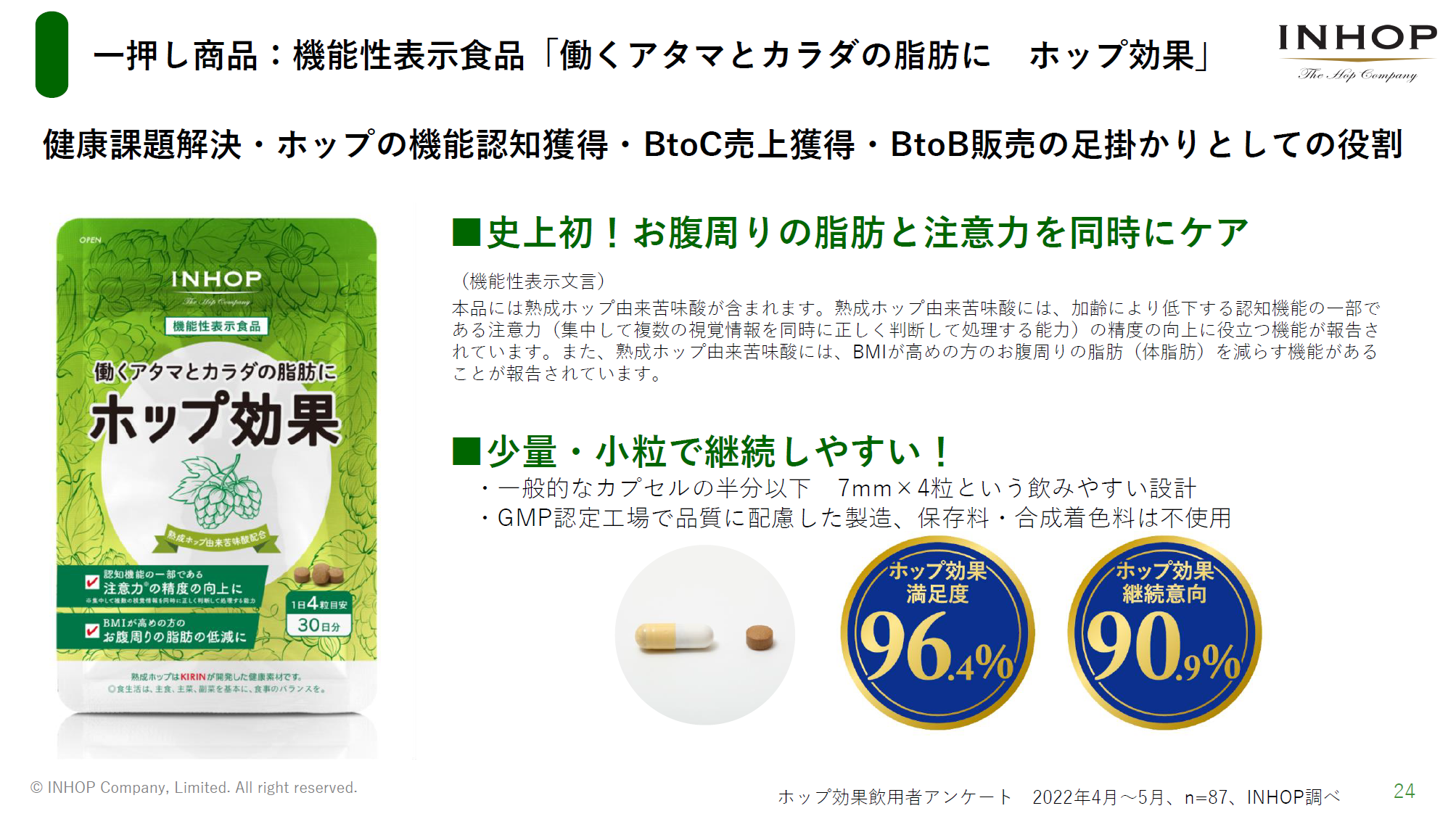

2019年10月に設立されたINHOPは、この3年でさまざまな商品を展開している。具体的には、INHOPの独自商品としてホップエキスを使ったチョコレートやグミの開発や、産地と連携して日本産ホップの普及につながる名産品開発、異業種との協業により食品以外での活用の場も模索している。中でも、金子さんが今最も力を入れているのは「ホップ効果」という錠剤のサプリで、体脂肪低減と注意力向上という両方のニーズに応える新領域を開拓している。

「ホップが健康に良いということを広めつつ、新しい可能性を模索しているところです」と生き生きと語る金子さん。キリンのアセットを活用しつつ、組織の壁を飛び越えるような新領域への挑戦にも積極的で、聞いているだけでも心躍るプレゼンテーションだった。

研究者から経営者へ。ベンチャー立ち上げが必要だった理由とは

後半のパネルセッションは、金子さんによる熟成ホップエキスの試飲から和やかに始まった。メンバーとしては金子さんに加え、ブランド価値開発研究所の國澤直美、みらい開発研究所の豊田允彦が参加し、fibonaの大谷毅によるファシリテーションのもと、ディスカッションが行われた。

分野は違えど金子さんと同様、化粧品の基礎研究を行ってきた國澤は、プレゼンテーションに強く共感したと感想を述べつつ、別会社を立ち上げるに至った理由を尋ねた。金子さんは「ビールに不可欠なホップの価値を高めていきたいという考えはキリンの社員なら誰もが頷くところ」としながらも、「ホップとビールではあまりに関係性が強すぎるんですよね。ビール会社の中で開発していると、どうしてもビール文脈から離れられないので」と、より広い視野で可能性を求めた結果であることを明かした。

また、「ものづくりをする時、キリンの中では大量生産を前提とした商品開発・アセスメントのスキームになっているため、小回りを利かせにくい」と大手ならではの強みが裏目に出ることも理由に上げ、「最小ロットの製造なのに大規模ロットを前提とした開発はハードルが上がってしまう。検証スピードを高めるためには別会社を立ち上げたほうが良いのではないかと考えました」と語った。

大谷が「とはいえ、いち研究者の立場から事業を興す立場への転身はハードルが高かったのでは」と尋ねると、金子さんは「障壁しかなかったです」と笑う。ただ、顧客から「なぜホップを使った商品を開発しているのか」と尋ねられれば「私が作ったホップに自信があるから」と答えられる。「自分自身が研究開発に携わってきたということは一つの強みになると思っています」と金子さんは付け加えた。

「作ってみないとわからない、作ってダメならまた作ればいい」

豊田は、「効果の有無に固執するあまり、基礎研究から先の次元で考えられる人が少ない」という身近な課題を挙げながら、同じ研究者の中でも金子さんがINHOPの代表になった理由について尋ねた。

自身に白羽の矢が立ったことについて、金子さんは「研究者の立場にありつつ、モノづくり・商品開発の経験値が多かったことが理由かもしれません」と分析する。ものづくり、とりわけ新規事業の開発は社長決裁前で頓挫することも珍しくない。これまでも商品開発に携わってきた金子さんの「一つの企画がダメなら次の企画を始めればいい」という発想が、INHOPのイノベーションを促進しているのかもしれない。

最後に、パネルセッションの総括として、イノベーションを生み出すために大切なことをそれぞれに挙げた。豊田は、「大企業になればなるほど役割が細分化され、専門性が高まる一方、視野が狭くなる」と現状の歯がゆさを感じつつ、金子さんのお話から「イノベーションを起こせる組織は、思いついたことをどんどん形にできるし、だからこそ挫けず次にチャレンジできる」という気づきを共有した。

また、國澤は野球のバッターの例えを使い「ヒットするかどうかは世に出してみないとわからない。小さなアイデアでも人に言い続ける、思いを形にしていくことが大事」と回答した。加えて「とりあえず作ってみる、発信してみるという文化は会社にも風土が必要だし、自分の中にも持ち続ける必要があると思います」と語り、ものづくりへの意欲を新たにした。

資生堂らしさを保ちつつ、イノベーションを起こすためにできること

大企業の研究職出身である金子さんへの共感は高く、参加者はいつにも増して興味津々。参加者からは「ホップの苦味を活かすなど、逆転の発想による工夫点はありますか」との質問が寄せられた。金子さんは「良薬口に苦し」というイメージが社会に浸透していることを挙げ、「実質的な効果とは別として、機能性表示食品を摂取したときの効果感を与えるためにあえて少し苦味を残すようにしています」と開発時の工夫を紹介した。

少人数のグループで行われたディスカッションでも、金子さんのお話を各々の業務と重ね、さまざまな意見が交わされた。資生堂の価値の一つである品質に焦点を当て「アジャイルでありつつ、品質を保つにはどうすれば良いだろう」と難しさを感じた参加者もいれば、「S/PARKを活用したり、エリアを絞ったりして短いスパンで試行錯誤できる体制ができれば」とアイデアを挙げる参加者もおり、示唆に富むディスカッションとなった。

Meetupの結びとして、オープニングに続きfibonaの豊田がクロージングセッションを行った。ビールの常識にとらわれない金子さんの挑戦を聞く中で、豊田も「新しいものを生んでいくための考え方は化粧品開発にも共通する部分がある」と再認識したという。「資生堂には研究視点のメンバーも、事業視点のメンバーもいます。双方の対話によって糸口を見出すことを今後も大事にしたい。自分の行っている研究・事業は誰の何をどうやって解決するのか?という問いを研究・事業の観点から話し合う。それが技術的な強みになり、お客さまの価値につながるはず、という考えを再確認させていただいた。」と参加者の思いを代弁してMeetupを締めくくった。

「イノベーションを起こす人は自分たちとは違う、別世界の存在」「大企業の組織体制がイノベーションを妨げている」というように、私たちはイノベーションに憧れながらも、どこか実現できない言い訳を求めがちになっているのでは、と改めて考えてしまった。研究者でありながら事業を興す立場からイノベーションを起こした金子さんの考え方をお借りするならば、「作ってみないとわからない、作ってダメならまた作ればいい。」という研究の基本がイノベーションを起こすきっかけになるのではないでしょうか。そういった日々の発想や行動から少しずつ変化を起こしていけば、きっとイノベーションが起こせるはずだ、と勇気がもらえるMeetupとなった。

<プロフィール>

金子 裕司(かねこ・ゆうじ)

1984年生まれ、埼玉県出身。早稲田大学大学院修士課程修了後、新卒でキリンビール株式会社に入社。機能性素材・食品の研究開発に担当し、複数の商品開発に携わる中、食を通じた健康管理の重要性と「ホップ」が持つポテンシャルを強く認識。独自素材「熟成ホップエキス」と同素材を搭載した「キリン

カラダフリー」の開発を経て、2019年にINHOP株式会社を設立。ホップの力を駆使して、健康課題を中心とした社会課題の解決に挑む。

https://inhop.co.jp/

Project

Cultivation

Other Activity

4年間の“共創”が集結。ユーザーの未来を拓くプロトタイプと多様なビューティー体験:fibona Open Lab 2023【15のエキシビション】

2024.03.282019年7月より始まった“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボ...

サウナ・温泉愛好家が集合、「蘇湯」が導くこれからのウェルネス: fibona Open Lab 2023【Day2トークセッション&薬草湯WS】

2024.03.21“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 fibonaでは...

トップクリエイターと研究員が探求、「セカンドスキンメイク™」が拡張する未来のビューティー:fibona Open Lab 2023【Day2トークセッション&WS】

2024.03.13“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 2023年12月...

行政、ファッション業界、美容業界――垣根を超えて共創し、未来をつくる:fibona Open Lab 2023【Day1トークセッション】

2024.02.15“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 fibonaでは...