海外スタートアップとの連携には、スピード感が大切。 アジア出身のfibona新メンバーが抱く“危機感”

2022.08.24

資生堂の研究所が“外部の知と人の融合”を掲げて推進するオープンイノベーションプログラム「fibona」。3周年となる2022年は、過去最多となる9名が新メンバーに加わった。

新メンバーには、アジア出身者や海外での生活を経験した研究員も参画している。なぜいまfibonaに参加しようと思ったのか。オープンイノベーションを加速させる海外スタートアップとの連携や、グローバル連携を推進するために大切なことを、どう捉えているのか。

英語での実施となった今回の対談では、台湾出身の林クアンティン、中国出身の王嘉寧、シンガポールやオーストラリアの在住経験がある牧野佑亮の3人が語り合った。

fibonaでは社外の人たちとのコラボレーションに期待

――みなさんの普段の業務と、fibonaでの担当プロジェクトについて教えてください。

林:

台湾出身の林(リン)と申します。日本には3年住んでおり、資生堂に入社して3年目です。現在はみらい開発研究所に所属し、製品開発や基礎研究に携わっています。fibonaには、2年前にもスタートアップ企業との共創を推進する「Co-creation with Startups」で関わったことがありました。新しいビジネスやアクティビティを始めようとするメンバーや参加者の姿勢に共感して、fibonaのメンバーになりました。fibonaには、業界を越えて社外の人たちと一緒に働く機会が得られることを期待しています。

王:

ブランド価値開発研究所の王(オウ)です。中国出身で日本在住11年、資生堂は入社4年目になります。1年目はヘアケア製品、その後はスキンケア製品の部門で製品開発をしています。fibonaには、私が社外の人達とのコラボレーションを望んでいることを知って、林さんが誘ってくれました。fibonaでは「Co-creation

with Startups」を担当します。

牧野:

同じくブランド価値開発研究所の牧野です。私はボディケアとクレンジング製品の開発を担当しています。fibonaのコンセプトに魅かれ、オーストラリアに住んでいた経験や、シンガポールで働いていた経験を活かせるのではないかと思いメンバーになりました。社内外の人たちとつながる機会を持ちたいと思ったのも理由の1つです。fibonaでは「Cultivation」と「Co-creation

with Startups」を担当します。

――fibonaのどんな取り組みが印象的でしたか?

林:

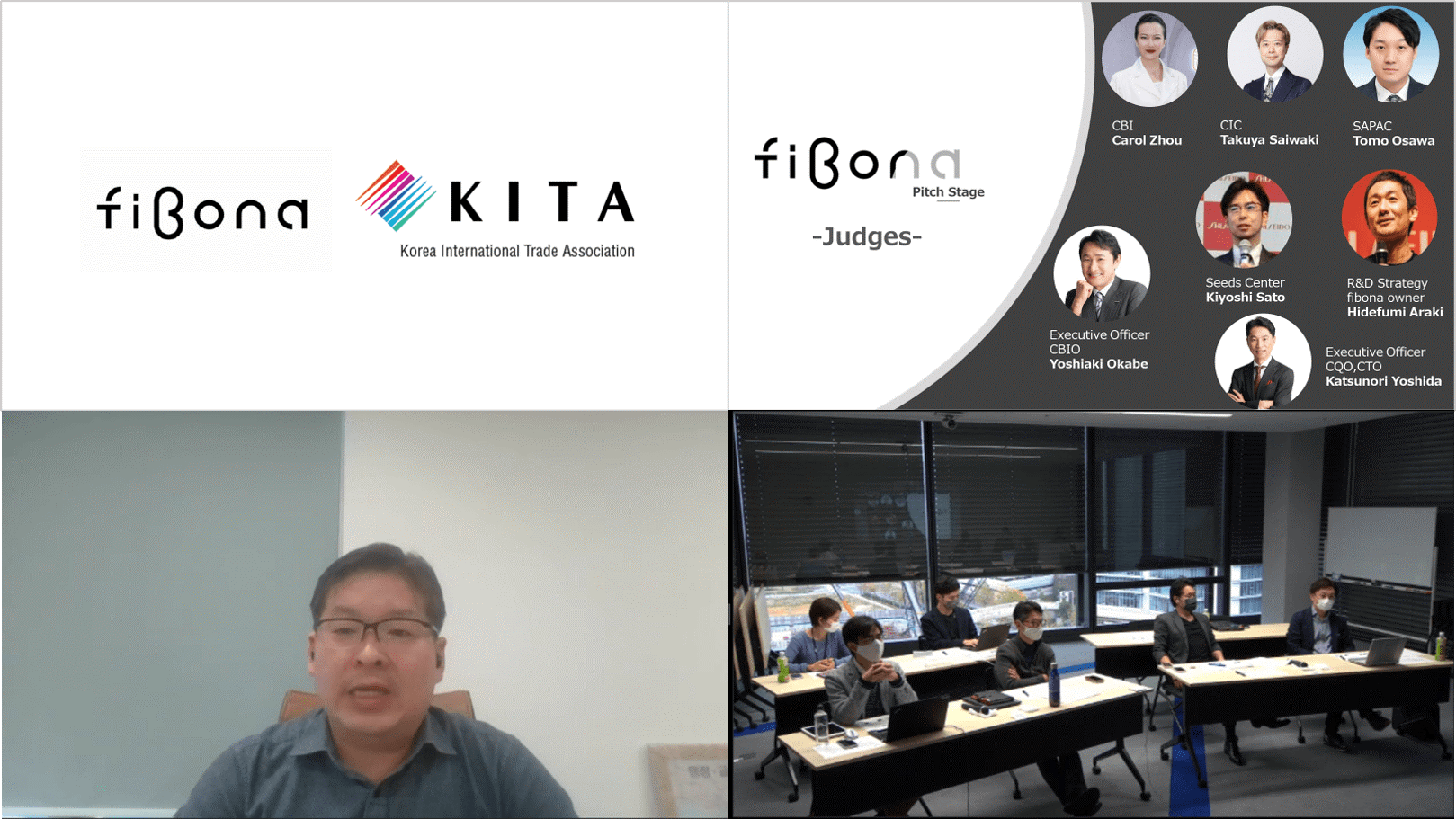

今までのfibonaの活動で一番印象に残ったのは、2021年12月に

海外プレゼン審査を実施

して韓国のスタートアップ企業と共創を始めたことです。ちょうど私も同じような研究に携わっていたのでとても刺激を受けました。海外のスタートアップとダイレクトに共創して、日本で実現できないものを作り上げるのは、ボーダーレスで画期的だと感じました。

牧野:

fibona

から学んだことは多過ぎて一言で表すのは難しいですが、あえて1つ挙げるとすると、イベントの登壇者や参加したメンバーから多くの学びと刺激を受けられることです。登壇者は、ユニークな視点で世界を捉えている方が多く、日常生活や普段の業務では会えない人と話ができる機会は貴重です。私にとっては新しいアイデアを生み出したいというモチベーションのきっかけになっています。

社内の優秀なシニア研究者をお招きしたイベントにも参加しましたが、その方の持つ知識にアクセスする機会はとても貴重でした。たくさん話をすることができ、社内で会ったときも気軽に話しかけることができました。こういう場が作れるfibonaはユニークだと思います。

王:

私はfibona

に参加したばかりで、まだイベントに参加したことはありませんが、私自身の社外のネットワークを活かして、レクチャーやオンラインイベントを企画できたらと考えています。より良い連携の場を作りたいです。

海外スタートアップとの共創、大企業こそ重要

ーーこれまで国内が中心だったfibonaの活動も4年目を迎え、海外にも視野を広げています。海外スタートアップの探索や共創の必要性・意義について、どう考えていますか?

牧野:

どの国や地域にもそれぞれの独自性があり、スタートアップはそのユニークさを表していると思います。しかし企業の規模が大きくなるにつれて、製品が一般化され、独自性が失われがちなので、私はそこを変えたいです。外国文化と日本文化とのミックスは他社と差別化する上でも良い戦略だと思います。将来的にも海外企業とのコラボレーションはますます重要になるはずです。

林:

私は台湾人として、日本の企業に大きな信頼を持っていますが、日本企業のスタートアップとの連携は弱いと感じます。例えば、中国ではよりスピード感のある動きを実現するために、小さな企業に対して巨額な出資をすることがあります。その結果急成長を遂げた業界の例として動画プラットフォームや電気自動車業界があげられますが、日本ではそのようなトレンドが生まれる数が少ないように思います。

王:

スタートアップ連携が進みづらい背景の一つには、日本の文化や心構えがあると思います。年配者には何十年の経験と実績があるのでとても頼りになる一方で、若い人たちに任せたり、新しいアイデアや他分野との融合を受け入れたりするのが難しい場面もあるように感じます。あとは、大企業が信頼できる大企業としか仕事をしたがらないような場合もあるのかもしれません。

林:

日本企業には様々な制約があってリスクを取りたがらない傾向を感じますね。いまアジアの世界的テクノロジー企業がリスクを取りながらスタートアップに投資して、業界のイニシアティブを取ろうとしています。資生堂もこのような動きをとらなければ取り残されてしまう。私はそんな危機感を抱いていて、資生堂にとってfibonaが外部から新しいものを積極的に取り入れるきっかけとなり、大きなチャンスを作っていくことを期待しています。

私は、資生堂はアジアのマーケットを制する企業だと考えます。2040年までの間には世界の購買消費のほぼ半分は、アラビア地域を除くアジア市場に集中するという予測もあります。資生堂はこの市場をおさえるべきです。日本はアジアの国で、アジア人の肌はアジアの化粧品メーカーが最もよく知っています。資生堂はもっとアジア市場に注力し、外国人、とくに中国人へ積極的にアプローチすべきだと思います。

ーー具体的に、どんな業界や地域のスタートアップとの連携に興味がありますか?

化粧品業界以外も含め、それぞれの考えを聞かせてください。

王:

私は整形美容の分野に興味がありますね。例えば、中国やブラジル、アメリカではいま美容整形がトレンドです。このアイデアはあくまで一例ですが、私はこのようなプロジェクトを進めるためにも、fibonaの「Co-creation

with Startups」を効果的に活用していきたいと考えています。

林:

私は、業界としてはIoTですね。パーソナライズされた消耗品の電子機器のようなものがウェルネスに適していると考えています。ウェルネスと美容と消耗品の領域をかけ合わせた領域での開発に興味があります。

あとはホテル業界です。ラグジュアリ―とリラックスを身体の外側だけではなく内面まで行き渡らせるような、双方の強みをフュージョンさせたサービスを作り出すことができそうです。そういった新サービスを作り出すためには、化学や物理、数学、コンピューターサイエンス、生物学といった分野との連携も必要になってくると思います。

牧野:

私は、研究所がある横浜市のスタートアップ企業ともっと連携したいです。横浜市にはまだ私たちが知らない魅力的な企業が多くあると思っています。個人的には、資生堂の製品やサービスを使っている時のお客様の感情や感覚をより幅広く視覚化して評価できるような、神経科学やデジタル分野との共創は魅力的だなと思います。

グローバル連携を促進するプロセス、日本ならではの強み

ーーグローバル連携を促進するにあたっての障壁、柔軟に変えていくべきだと思う日本や資生堂のビジネス文化や慣習などはありますか?

牧野:

チャレンジした結果、失敗をもっと誇れるような文化が醸成されたらいいなと思います。成功するのが当たり前というマインドだと、チャレンジしているつもりでも無意識下で安全圏の中でチャレンジしていることもあると思います。もちろんチャレンジはリスクを伴うことは承知していますが、より多くの人が周りの目などを気にせずチャレンジできるような環境を作れたらなと思います。

林:

私は長期事業計画のスパンが長くて内容が細かすぎると思います。まず 30%くらい試してみてから話し合って、良くなければ止めればいい。良ければ続けてみて、何かを変える必要が出てきたら、変えるというプロセスでもいいはず。柔軟性は必要だと思います。

王:

日本人は序列を気にしすぎるところがあるかもしれません。例えば、上司や他部署が指示をくれないと何をどう進めればいいかわからないという悩みを聞くことがありますが、自分がすべきことを他人に決めさせる必要はないと思います。言われた通りに動くだけでは、新しいものは創り出せません。

ーー逆に、日本や資生堂の大切にしたいビジネス文化や強みは、どんなところがあるでしょうか。

林:

誠実さですね。日本人は決して嘘をつかない。この誠実さはとても良いことなので、絶対に変わらないで欲しいと思います。

牧野:

日本の企業は、チームワークもいいと思います。新しい人が入ってくると、みんなが先生のように教えてあげて仲間になってくれる。お互いに切磋琢磨できる良い環境だと思います。

王:

私もそう思います。先輩が何でも教えてくれます。私の知る限りでは、中国やアメリカ、フランスの企業では、一見同じチームでチームワークをしているように見えても、結局は自分の評価や貢献度を気にしていて、自分のことしか考えていない人が多いと感じます。でも日本人にはそういう下心がないですね。

林:

台湾や中国では、何でも教えてくれる先輩はあり得ないので、とても貴重だと思います。

5年で成功例を、fibonaで新たなポートフォリオを創りたい

――最後に、fibonaの活動を通して成し遂げたいこと、野望を教えてください。

林:

私はfibonaがこの5年で大きな成功を収めることを強く望んでいます。他社との競争はとても熾烈なので10年では長過ぎる。fibonaを通して、資生堂の新しいポートフォリオやカテゴリーを創り出したいですね。それが達成できれば、資生堂はもっと強くなれるはずです。

王:

私は、新しいことを実現するために「長期計画を立てるべき」という考え方を変えたいですね。新しいアイデアや技術を取り入れて資生堂と融合させたり、キャラクターやアイデンティティといった新しい価値を創り出してアウトプットしたり、そのアウトプットのサイクルをより短くしていきたいです。

牧野:

私は長いスパンで外部との連携を続けることで、新しいビジネスの種を一緒に見つけて撒けるといいなと思っています。そして、「考える人ではなく、やる人であれ」の精神で取り組んでいきたいです。考えているだけでは何も起こりませんからね。

(text: Sachiko Kutsuke edit: Kaori Sasagawa)

Other Activity

4年間の“共創”が集結。ユーザーの未来を拓くプロトタイプと多様なビューティー体験:fibona Open Lab 2023【15のエキシビション】

2024.03.282019年7月より始まった“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボ...

サウナ・温泉愛好家が集合、「蘇湯」が導くこれからのウェルネス: fibona Open Lab 2023【Day2トークセッション&薬草湯WS】

2024.03.21“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 fibonaでは...

トップクリエイターと研究員が探求、「セカンドスキンメイク™」が拡張する未来のビューティー:fibona Open Lab 2023【Day2トークセッション&WS】

2024.03.13“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 2023年12月...

行政、ファッション業界、美容業界――垣根を超えて共創し、未来をつくる:fibona Open Lab 2023【Day1トークセッション】

2024.02.15“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 fibonaでは...