fibonaはスピード感に満ちた挑戦の場所。 新メンバーが考える、今求められる「美のイノベーション」

2022.07.5

2019年から資生堂の研究所が“外部の知と人の融合”を掲げて推進するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。3周年となる2022年は、過去最多となる9名が新メンバーに加わった。

新メンバーは、なぜfibonaに参加しようと思ったのだろうか。目まぐるしく変わる現代で、今どんなことに関心を抱き、fibonaでどんなことを実現しようとしているのだろうか?

スタートアップ企業との共創プロジェクトの一つをリードする幸島柚里、「Around

Beauty

Meetup#11」に登壇した大谷毅、そして2020年にクラウドファンディングでローンチされた

「Lämmin(ランミン)」の開発に関わったキョウ怡明の3人が本音を語り合った。

fibonaに参加しようと決めた理由

――みなさんの普段の業務と、fibonaに参加した経緯や担当プロジェクトについて教えてください。

幸島:

私はブランド価値開発研究所で、製品の香りの開発や香りに関する応用研究に携わっています。

fibonaには入社直後から興味があり、イベントに参加したり、すでにメンバーだった同期から声をかけてもらっていました。ただ最初は、fibonaはなんとなく“先進的なプロジェクトを担当する人が所属する場所”というイメージがあったんです。

そんななか、かねてより着目していた SCENTMATIC さまが2021年の 「SHISEIDO OPEN INNOVATION 2021」に採択されて、fibonaとの共創の取り組みが始まりました。それをきっかけに、私もfibonaに参加したいという思いが膨らむようになり、メンバー募集に応募しました。

fibonaでは、スタートアップ企業との共創を推進する「Co-Creation with Startups」の取り組みと、イノベーションが生まれる土壌をつくる「Cultivation」の企画運営の2つに取り組んでいます。

大谷:

私は入社以来、化粧品の基礎研究に従事してきました。今年からは、みらい開発研究所で、化粧品の枠にとどまらず幅広い研究の可能性探索を行う部署に所属しています。

私もfibonaのイベントに参加してきた一人です。実は過去に二度、別の方から「興味はないか?」と声をかけていただいたことがありました。一度は業務が立て込んでいたこともあって諦めてしまったのですが、二度も声をかけてもらえることはなかなかないことなのでは?

と思い直し、公募に手を上げました。私も「Co-Creation with

Startups」と「Cultivation」の2つの取り組みに参加しています。

キョウ:

私はもともと本社で、中国への製品導出や、海外市場を対象にした原薬ビジネスの拡大業務に従事しており、数年前に研究所に異動しました。現在はみらい開発研究所で、化粧品以外の領域の運営推進をしています。

fibonaには研究所に異動したタイミングで、メンバーとして一度参加し、「Speedy

Trial」から生まれたプロダクト「Lämmin」の開発に関わりました。短期間でしたがとても刺激的な経験で、もう一度メンバーになりたいと公募に手を上げました。今回も、スピード感を持ってβ版を市場に投入する「Speedy

Trial」の企画運営に取り組んでいます。

――fibonaのどんな点に魅力を感じていますか?

大谷:

fibonaのイベントに参加して感じたのは、普段の業務とは異なる情報や体験に触れられたり、社内外とのつながりができたりする点がユニークであり、魅力的だなということです。とくにZ世代の方々のリアルな生活や触れている情報、生の声に触れられた2019年の「Next-generation Beauty Session」は印象的でした。彼らの見ているものは、自分のそれとはまったく違うのだな、と心の底から感じたのを覚えています。

普段の研究では、目の前の業務に集中することが求められますが、一方で没頭しすぎると周囲が見えにくくなるときもあります。fibonaで新しい視点やつながりに接すると、視野が広がり、普段の業務にもいい影響を与えてくれるんですよね。過去にイベントで知り合った人たちとは今もつながりがあります。

幸島:

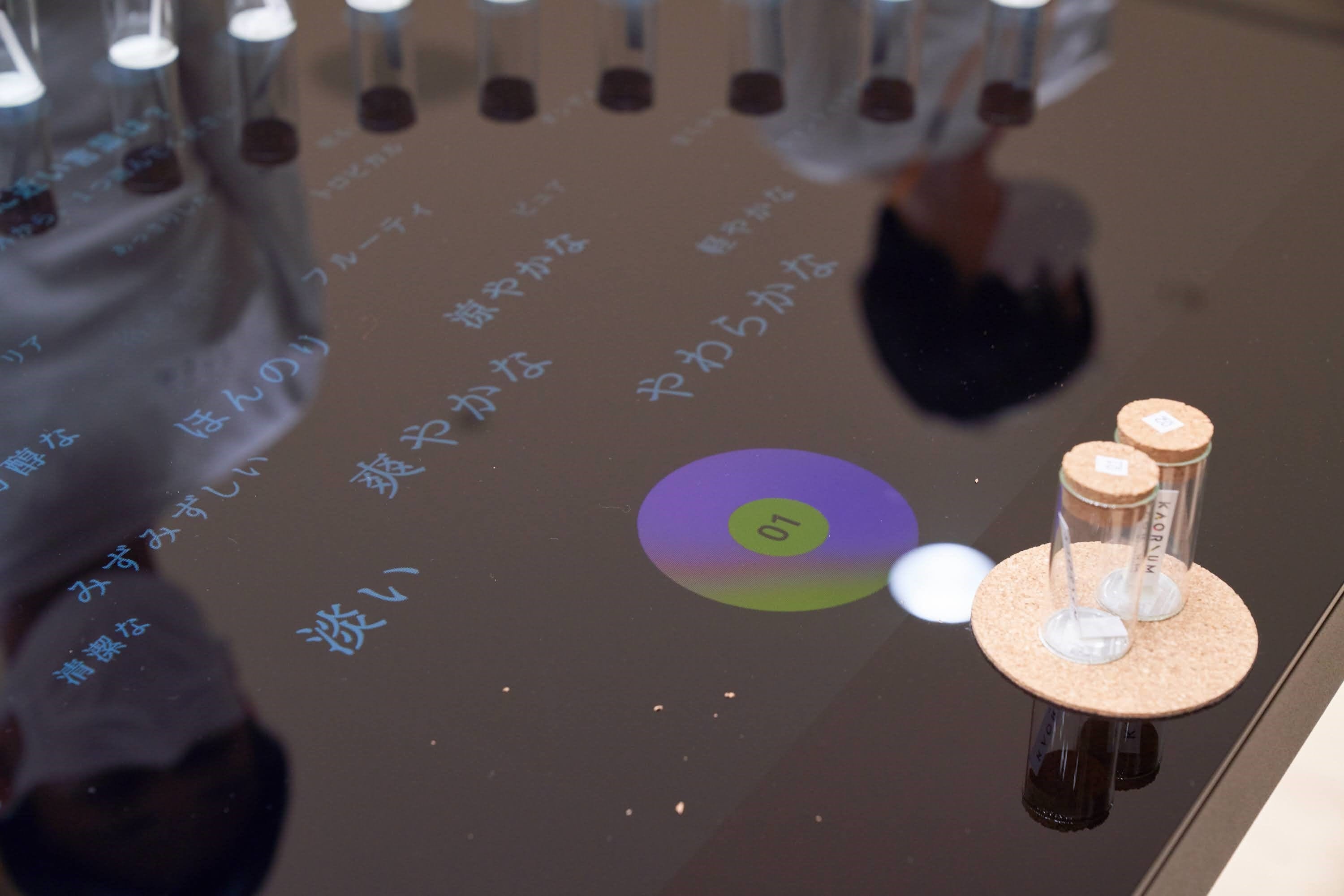

私はSCENTMATICさまの「KAORIUM(カオリウム)」を活用した共創を通して、普段では味わえない楽しさと大変さが経験できることを実感しています。通常の業務ならば、製品をローンチするまでに1~2年あまりかけて仮説と実証を繰り返していくのですが、SCENTMATICさまとの取り組みは、想像以上のスピード感で進んでいるんですよ。

また、研究員として香りの研究をするだけでなく、ローンチ時には誰にどんな形の価値を届けるのか、そのためにどこでどんな形で、誰を巻き込んでローンチするか……など、プロジェクト全体を見渡して仕事を進める経験は初めてなので、とても勉強になっています。

実は以前から「KAORIUM」のことは一ユーザーとして関心を持っていたのですが、実際にfibonaでご一緒できることになって、日々ワクワクしながら取り組んでいます。SCENTMATICさまとの共創で、物事を動かすのは、人が何かを面白いと思う気持ちや、人と人との共感なんだなと実感しました。

キョウ:

私も「Lämmin」の開発に関わっていたとき、社内を横断してメンバーがアイデアを持ち寄り、柔軟にお客さまの声を反映させながらブラッシュアップしてプロダクトを開発していく「Speedy

Trial」のスピード感に驚きました。

研究所は、普段製品を作ってお届けする流れの中ではお客さまから最も遠い場所にあるので、なかなかお客さまの声を直接聞くことはできません。でも、時代の変化が早くなってきている今、製品やサービスの開発には、練って、練って、練って出すような慎重さではなく、アイデアが出た時点から、お客さまの視点を入れつつ改善していくようなスピード感が必要になってきています。今後は「Speedy

Trial」の企画運営メンバーの一員として、研究員のアイデアやお客さまの意見をきちんと吸い上げ、スピーディーに開発に反映していく仕組みを作ることが大事なのかなと思っています。

今求められる“美のイノベーション”を考える

――コロナ禍の影響もあり、ここ数年で社会が大きく変化しつつあります。みなさんはそれぞれ、今どんなことに注目していますか? また今の時代に求められる「美のイノベーション」とはどんなものだと考えていますか?

大谷:

個人的には、SDGsにとても関心があります。環境問題そのものは何十年も前から議論されてきましたが、ここ10年ほどは、情報量が増え、社会全体で広く深い議論が交わされている印象です。一般の方々も「どんな労働環境のもとに製造されているのか」「プラスチックを何%再利用しているのか」「エコを謳っているが本当にエコなのか」といった視点を持って、消費をしていますよね。

私はこれを、いわば新たな時代のニーズだと思っています。そのニーズを満たすために、資生堂としてどう貢献していけるのか。これもまた、美に関するイノベーションなのではないでしょうか。

幸島:

社会の多様化にともなって、美も多様化してきているといわれます。私が興味を持っているのは、美の定義が一定ではない時代に、「人があるものに対してどんな感情を抱いたときに“美”と受け止められるのか」ということ。香りで言えば、「人は、どの香りを好きか、美しいと評価するか」ではなく、「人は、香りをどんな言葉でキャッチしたら、それが『好き』や『美しい』という評価につながるのか」ということです。

私は、2018年の資生堂のメッセージ「LOVE THE DIFFERENCES. 違いを愛そう。」が好きなのですが、一人ひとりにとっての美がどう作られるのかというアプローチは、資生堂らしい美の探索なのではないかと考えています。

キョウ:

情報や物があふれ、SNSが広がるなかで、マスの時代が終わり、人々の価値観も多様化しています。同時に、お客さまの物選びの基準も、「みんながいいと評価するもの」から「自分で調べていいと思えるもの」へと変化しているのではないでしょうか。そこでキーワードになっているのが「パーソナライズ」です。ただ、美のパーソナライズは究極的に難しい。なぜなら、美のゴールは人それぞれに違うからです。

これは、「しわができたらヒアルロン酸を注入しよう」「シミができたらファンデーションでカバーしよう」といった改善のアプローチが通用しなくなってきているということです。健康に関心が集まっている今、予防的な観点から、心身ともに健やかでいられるためのソリューションを提供すること。それが今求められる美のイノベーションなのではないでしょうか。

「fibonaは開かれた場所」これから実現したいこと

――最後に、fibonaの活動を通して成し遂げたいこと、野望を教えてください。

幸島:

fibonaのメンバーとして「果たしたい」と考えている目標が2つあります。1つめは、資生堂らしい「パーソナライズ」の追究です。キョウさんのお話にも深く共感したのですが、今の時代、お客さまにとってパーソナライズは、消費の際に“標準装備”されているもの、という感覚なのだと思います。

最近は、「パーソナルカラー診断」「骨格スタイル分析」といった、自分に合うものを探すためのコンテンツをネットで簡単に受けることができます。ただ一方で、例えば「『ブルベ・夏』タイプって診断されたけど、本当に似合っているのかな?」と感じている方も多いように感じます。

私が考える“資生堂らしいパーソナライズ”は、「実感できる」「サイエンスベース」がキーワード。資生堂ならば、お客さまがきっと「私はこれ!」と自信を持つことができ、内面から輝けるようなパーソナライズの美を提供できるのではないでしょうか。

もう1つは、社内のメンバーたちがポジティブなマインドでいられる場や仕組みを作りたいということ。まずは研究員たちと他部署の方がカジュアルに意見交換をしたり、コラボしたりする場を提供していきたい。そして、その輪を社外にも広げていきたいなというのが野望です。

大谷:

私は、自分にとっても、社内の他の方々にとっても、“らしくない”

ことにチャレンジする機会を提供していきたいなと思っています。

“らしくない”行動は、自分の幅を広げてくれるような感覚があります。

実際に、私は苦手分野へのチャレンジのつもりでfibonaへ参加しましたが、今では「自分は意外にこうした取り組みに参加するのが嫌いじゃないんだな」と、その苦手意識が自分の思い込みだったことに気づかされています。

メンバーになってみて、fibonaが、想像していたよりも開かれた場であることもわかりました。fibonaはまだ少し敷居の高い印象もあるので、勇気を持って参加しようと思う人が増えるようにサポートしていきたいですね。

キョウ:

fibonaか普段の業務かに関わらず、「n=1の美」を実現したいという思いがあります。主役はあくまで一人ひとりのお客さまで、私たちはそのサポーター。万人に合うソリューションではなく、一人ひとりに合うソリューションを提供していく究極のパーソナライズを実現してみたいです。

私は、2014年の資生堂の「一瞬も 一生も 美しく」というコーポレートメッセージが大好きなんです。2030年のビジョンでもある「PERSONAL

BEAUTY WELLNESS

COMPANY」にも通じますが、資生堂の一人ひとりの人生に寄り添う姿勢には深く共感しています。

人の“一瞬の美”を「n=1の美」とするならば、一人ひとりの求める美は一つではないし、年齢によっても変化するでしょう。そのすべてをサポートすることができたなら、結果的に一生の美をサポートできるのかもしれません。

(text: Yue Arima edit: Kaori Sasagawa)

Other Activity

4年間の“共創”が集結。ユーザーの未来を拓くプロトタイプと多様なビューティー体験:fibona Open Lab 2023【15のエキシビション】

2024.03.282019年7月より始まった“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボ...

サウナ・温泉愛好家が集合、「蘇湯」が導くこれからのウェルネス: fibona Open Lab 2023【Day2トークセッション&薬草湯WS】

2024.03.21“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 fibonaでは...

トップクリエイターと研究員が探求、「セカンドスキンメイク™」が拡張する未来のビューティー:fibona Open Lab 2023【Day2トークセッション&WS】

2024.03.13“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 2023年12月...

行政、ファッション業界、美容業界――垣根を超えて共創し、未来をつくる:fibona Open Lab 2023【Day1トークセッション】

2024.02.15“多様な知と人の融合”をキーワードに、資生堂研究所が主導するオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」。 fibonaでは...